Wetterlage und Entwicklung

Nach zwei überaus wechselhaften und kühlen Monatsdritteln setzte sich in Deutschland erst in der letzten Junidekade

2009 wenngleich nicht beständiges, so doch immerhin sommerlich warmes Wetter durch. Unter dem Strich reichte es vor allem in

der Nordosthälfte des Landes jedoch nicht mehr zu einer positiven Temperaturabweichung im Vergleich zu den klimatologischen

Mittelwerten der Jahre 1961 bis 1990. Das Schlusslicht bildete der Flughafen Dresden, wo 1,5 K zu einem durchschnittlichen

Junimonat fehlten (+15,0 °C). Im Südwesten dagegen war der Monat am Ende doch noch etwas zu warm (z. B. Stuttgart

+16,5 °C / +0,8 K). Vor allem im Südosten verlief der Juni deutlich zu nass, was in erster Linie einem

Dauerregenereignis in der letzten Dekade geschuldet war. Am Münchner Flughafen fielen 166,5 mm Niederschlag und damit gut

anderthalb Mal so viel wie im Juni normalerweise üblich. Sonst wurden durch kräftige Gewitter am Monatsende örtlich hohe

Summen erreicht, vielerorts war es aber zu trocken. Auf Helgoland beispielsweise kamen 31,5 mm und damit nur rund die Hälfte

des Monatssolls zusammen. Trotz der vielfach wechselhaften Witterung zeigte sich die Sonnenscheinbilanz weitestgehend

ausgeglichen. Richtung Südwesten schien die Sonne dabei oftmals etwas länger (z. B. Saarbrücken 261,3 Stunden / 122

Prozent), nach Osten hin dagegen nicht ganz so lange wie im Mittel (z. B. Dresden 147,3 Stunden / 73 Prozent).

Mit einer Monatsmitteltemperatur von +17,6 °C schnitt der Juni in Rheinstetten etwas zu warm ab (+0,6 K). Die

Gesamtniederschlagsmenge belief sich nur auf 56,7 mm - damit war der Juni hier der dritte zu trockene Monat in Folge

(63 Prozent). Die Sonnenscheindauer von 238,6 Stunden bewegte sich im Rahmen des für Juni zu erwartenden (112 Prozent). Eine

ausführlichere Betrachtung mit sämtlichen Tageswerten der Station gibt

es hier.

|

01.06., 05:04 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen zumindest im Norden Deutschlands zum meteorologischen Sommerbeginn

am 1. täuschten darüber hinweg, dass die großräumige Zirkulation einen Einbruch kalter

Luftmassen polaren Ursprungs nach Mitteleuropa und damit eine verfrühte Schafskälte vorbereitete. Dabei lag Mitteleuropa

zunächst im Einflussbereich eines umfangreichen Höhentiefkomplexes, der zwei Zentren über Osteuropa und den Westalpen

aufwies. Hohes Geopotential erstreckte sich von der Iberischen Halbinsel über die Britischen Inseln und Südskandinavien

nach Russland. Dabei bestimmte in der Südosthälfte Deutschlands um das östliche Höhentiefzentrum herumgeführte feuchte

Warmluft das Wetter. Kurze Schauer traten allerdings nur in einem Streifen zwischen dem Saarland und Brandenburg sowie

im Westen Nordrhein-Westfalens auf, sonst blieb es trocken.

Am 2. und 3. gliederte sich das kleine Höhentief über den Alpen

dem osteuropäischen Höhentiefzentrum an; beide zusammen wurden in einen von Nordwesten vorstoßenden Langwellentrog

integriert. Auf der Vorderseite dieses Troges entstand über dem Baltikum ein kräftiges Tiefdruckgebiet

("Isaak"), dessen Kaltfront Deutschland rasch von Nord nach Süd überquerte. Damit verbunden war ein markanter

Temperaturrückgang. Wurde beispielsweise in Potsdam am 2. noch eine Höchsttemperatur von

+26,1 °C gemessen, waren es einen Tag später nur noch +14,6 °C. Die Front an sich gab sich nur durch einige

- vornehmlich hohe - Wolkenfelder zu erkennen, Regen fiel an ihr nicht.

|

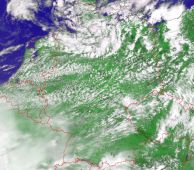

04.06., 12:09 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 4. und 5. überdeckte der Langwellentrog ganz Nord- und weite

Teile Osteuropas. Demgegenüber stand ein von Nordalgerien über die Biskaya bis nach Südgrönland reichender und vor allem

in seinem Südteil zunehmend schmäler werdender Rücken. Am Boden schwächte sich Tief "Isaak" nur langsam ab. In

der Nähe zur höhenkältesten Luft - im 500-hPa-Niveau wurden zeitweise Temperaturen von unter -30 °C

analysiert - entwickelten sich im Norden Deutschlands einige Schauer, im äußersten Nordosten auch kurze Gewitter. In

der Südwesthälfte herrschte dagegen überwiegend heiteres und trockenes Wetter. Die Temperaturen freilich erinnerten

mehr an Frühherbst denn an Spätfrühling: Lediglich im Südwesten wurden tagsüber immerhin zwischen +15 °C und

+20 °C gemessen, im Norden meist nur +10 °C bis +15 °C. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge blieb es bei

einstelligen Werten, der Brocken im Harz (1142 Meter) meldete am 5. sogar Schneeschauer. In

der Nacht zum 6. konnte in Gardelegen (Schleswig-Holstein) ein neuer Junirekord der

Tiefsttemperatur verzeichnet werden - dort sank das Quecksilber bis auf -0,7 °C. Besonders in dieser Nacht wurde in

der Mitte und im Norden großflächig Bodenfrost registriert, Luftfrost gab es außer in Gardelegen beispielsweise noch in

Quickborn (Schleswig-Holstein, -0,3 °C) und Genthin (Sachsen-Anhalt, -0,3 °C). Die verfrühte Schafskälte 2009

ist Thema dieses Artikels.

Zum 6. stellte sich die Großwetterlage erneut um. Der "Hals" des westeuropäischen

Rückens wurde endgültig durchschnitten, der von Südwesten heranschwenkende Trog vereinte sich bei den Britischen Inseln

mit einem markanten Randtrog des nordeuropäischen Langwellentroges. Innerhalb von zwei Tagen wandelte sich die Nordlage

über Mitteleuropa so zu einer zyklonalen Südwestlage um. Auf der Vorderseite des südlichen Trogteils zog

am 6. Tief "Jürgen" von Frankreich über die Mitte Deutschlands hinweg nach

Osten. In erster Linie massive Warmluftadvektion löste großräumige Hebungsprozesse und damit verbreitet Niederschläge

aus, die sich auf die Mitte und den Süden konzentrierten. Innerhalb von zwölf Stunden bis 18 UTC fielen zum Beispiel in

Kempten (Allgäu) 20 mm.

Am 7. folgte auf "Jürgen" Tief "Klaus" und mit ihm der nördliche Trogteil

nach. Dabei entwickelten sich im Süden schon am frühen Nachmittag, am Abend dann auch im Westen und in der Mitte

Deutschlands Gewitter. Im Norden von Köln trat dabei sogar ein Tornado auf, der mehrere Dächer abdeckte und Bäume

entwurzelte.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 01.06.2009, 00 UTC |

04.06.2009, 00 UTC |

08.06.2009, 00 UTC |

|

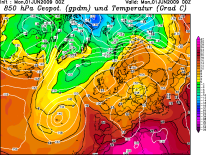

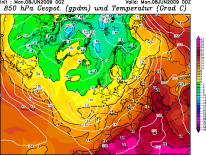

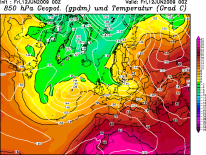

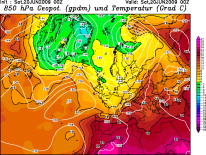

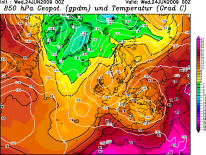

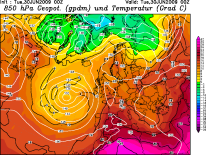

850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 01.06.2009, 00 UTC |

04.06.2009, 00 UTC |

08.06.2009, 00 UTC |

|

08.06., 11:23 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Die Südwestlage hatte auch danach Bestand. Nach "Klaus" machte sich am 8. nur kurz

Zwischenhocheinfluss bemerkbar, ehe noch am Abend mit der Warmfront des vom Atlantik heranziehenden Tiefs

"Lars" im Südwesten bereits wieder Regen einsetzte. Bis zum 10. verlagerte sich

"Lars" über die Nordsee nach Südskandinavien, seine Kaltfront überquerte Deutschland

am 9. mit verbreiteten Regenfällen. Im Nordosten und später - mit Einströmen der

Höhenkaltluft - im Westen gab es auch Gewitter; in Lindenberg (Brandenburg) fielen 19 mm innerhalb von zwölf Stunden

bis 18 UTC.

Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Dekade wiederholte sich das Spiel: Am 10. bewegte sich

ein Zwischenhochkeil rasch über Mitteleuropa ostwärts, in der mittleren und oberen Troposphäre war jedoch nur ein schwacher

Rücken zu erkennen. Während im Norden und in der Mitte Deutschlands bei Temperaturen um +20 °C noch einzelne Schauer

fielen, behauptete sich im Süden oftmals die Sonne. In Regensburg wurden dabei +24,6 °C gemessen. Doch wiederum noch

am Abend griff das Frontensystem von Tief "Martin" mit Regen und einzelnen Gewittern auf den Westen des Landes

über. "Martin" zog am 11. über Norddeutschland hinweg zur Ostsee und wies an seiner

Süd- und Westflanke einen ansprechenden Druckgradienten auf. Es handelte sich um ein ausgewachsenes frühsommerliches

Sturmtief, auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden in Böen sogar 130 km/h und damit voller Orkan registriert. Doch auch

in Rostock (104 km/h) und Berlin (94 km/h) blies der Wind in Böen mit Stärke 11 bzw. 10. Dazu fiel reichlich Regen. Die

um den Tiefkern gewundene Okklusion beeinflusste den Norden Deutschlands auch noch am 11.,

sodass dort entsprechend die höchsten 48-stündigen Summen zusammenkamen; in Teilen Schleswig-Holsteins über 50 mm

(z. B. Schönhagen 52 mm bis zum 12., 06 UTC). Auch im Süden Deutschlands traten

am 11. noch einige Schauer auf, insgesamt überwogen dort aber die heiteren Abschnitte. Mehr

zu Sturmtief "Martin" findet sich in einer separaten Analyse.

|

12.06., 12:26 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 12. und 13. wölbte sich über Westeuropa ein Hochdruckrücken

auf, der vorderseitige Druckanstieg am Boden resultierte in Hoch "Anja" mit Schwerpunkt über den Alpen. Während

in der Nähe von Tief "Martin" am 12. in der Nordosthälfte der Bundesrepublik weitere

Schauer niedergingen, breitete sich von Südwesten her zunehmend heiteres und sonniges Wetter aus. Die kräftige

Sonneneinstrahlung ließ die Temperaturen allmählich steigen, am Oberrhein tauchten am 13.

örtlich sommerliche Werte auf (z. B. Lahr +25,1 °C). An diesem Tag schien in nahezu ganz Deutschland die Sonne bei

nur wenigen Wolken.

Doch die Hochdruckphase war nur von kurzer Dauer. Die Warmfront eines Tiefs ("Nikolai") bei den Britischen

Inseln bescherte dem Nordwesten Deutschlands am 14. viele Wolken und etwas Regen. Die

zugehörige Kaltfront erstreckte sich in nahezu höhenströmungsparalleler Lage quer über den Südwesten Europas hinweg und

wies so zum einen kaum eine Verlagerungstendenz nach Südosten auf und neigte andererseits zur Ausbildung von Wellen. Die

erste dieser Wellen zog als recht flaches Gebilde am 14. etwa über die Mitte Deutschlands

nordostwärts und brachte zum Abend auch dem Süden gebietsweise etwas Regen sowie einzelne Gewitter. Vor allem in Südhessen

fielen die Gewitter auch kräftiger aus.

|

16.06., 11:48 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 15. folgte eine weitere Welle nach, die unter die Vorderseite eines von Westen

nachrückenden, markanten Troges geriet und sich dadurch später über Osteuropa zu einem eigenständigen Tief

("Odin") intensivieren konnte. Gleichwohl erhielt die noch in der Entwicklung begriffene Welle diesen Namen

schon zwei Tage zuvor. In Verbindung mit "Odin" regnete es verbreitet kräftig. Durch eingelagerte konvektive

Prozesse unterstützt meldete zum Beispiel das thüringische Schleiz 49 mm binnen 24 Stunden bis

zum 16., 06 UTC. Eine ausführliche Betrachtung der Ereignisse rund um Tief

"Odin" liefert folgender Artikel.

Nach einem dank Hoch "Barbeleis" in ganz Deutschland sonnigen 17. mit einem

Temperaturgefälle von Südwest (z. B. Rheinstetten +26,3 °C) nach Nordost (z. B. Greifswald +18,2 °C) drang

am 18. die nächste Kaltfront südostwärts vor. Sie gehörte zu einem Tiefdrucksystem

("Peter") über dem Nordmeer und Südskandinavien. Der zugehörige Höhentrog griff erst

am 19. von Nordwesten her auf Mitteleuropa über, sodass die Front zunächst quer über der

Mitte Deutschlands liegen blieb. Dort fiel aus dichter Bewölkung zeitweise etwas Regen, während südlich der Donau in

der zuvor eingeströmten Warmluft kräftige Schauer und einzelne Gewitter ausgelöst wurden (z. B.

Leutkirch-Herlazhofen / Allgäu 36 mm in sechs Stunden bis zum 19., 06 UTC).

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 12.06.2009, 00 UTC |

16.06.2009, 00 UTC |

20.06.2009, 00 UTC |

|

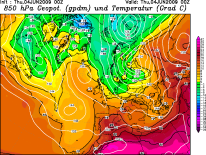

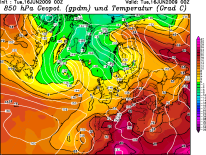

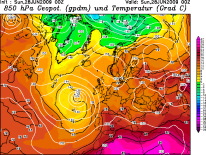

850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 12.06.2009, 00 UTC |

16.06.2009, 00 UTC |

20.06.2009, 00 UTC |

|

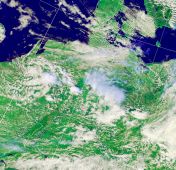

20.06., 12:43 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Bis zum 20. hatte sich mit einer nordwestlichen Strömung hochreichend kalte Luft polaren

Ursprungs in ganz Mitteleuropa durchgesetzt. Ein an der Westflanke des Troges südostwärts laufender Randtrog weitete

den Haupttrog in seinem Südteil bis ins zentrale Mittelmeer aus. In ganz Deutschland herrschte eingangs der letzten

Dekade - zum kalendarischen Sommeranfang - somit wechselhaftes Schauerwetter, auch einzelne Gewitter waren mit von der

Partie. Die Temperaturen wurden der Jahreszeit nicht gerecht und erreichten Höchstwerte von gerade einmal +15 °C

und +20 °C - lediglich am Oberrhein auch etwas mehr (z. B. Rheinstetten +20,5 °C

am 21.

Noch am 21. wanderte innerhalb des Höhentroges ein kleines Höhentief von Nord nach Süd

über Deutschland hinweg und passierte am 22. die Alpen. Im Süden gingen weitere Schauer

nieder, im Norden machte sich Hoch "Corina" mit vermehrten heiteren Abschnitten bemerkbar.

|

24.06., 09:47 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Während von Westeuropa über die Britischen Inseln und Südskandinavien bis nach Nordwestrussland in der Höhe das

Geopotential stieg und sich am Boden eine ausgeprägte Hochdruckzone mit dem Schwerpunkt in "Corina" etablierte,

nistete sich der ehemalige Trog als umfangreiches Höhentief über Südosteuropa ein. Am Boden bildete sich in seinem

Bereich Tiefdruckgebiet "Qinton" aus. Um Boden- und Höhentief herum wurde in einem großen Bogen über das

östliche Mittelmeer und das Schwarze Meer Warmluft gelenkt, die sich über dem Wasser mit Feuchtigkeit anreichern

konnte. Die massive Warmluftadvektion führte zu großräumigen Hebungsprozessen und intensiven Niederschlägen im

östlichen Alpenraum. Davon betroffen war vor allem am 23. und 24.

auch der Südosten Bayerns. In Inzell (Landkreis Traunstein) fielen innerhalb von drei Tagen 157 mm. Zahlreiche kleinere

Flüsse traten über die Ufer. Von der Zugspitze wurden am Morgen des 23. 60 cm Neuschnee

gemeldet - soviel wie in einem Juni seit elf Jahren nicht mehr. Im Nordwesten bekam man von alldem wenig mit - dort

schien bei am 24. häufig sommerlichen Temperaturen (z. B. Düsseldorf/Flgh. +25,8 °C)

ausgiebig die Sonne. Mehr zu den ergiebigen Niederschlägen im Südosten Bayerns und im östlichen Alpenraum gibt

es hier.

Zwischen dem mächtigen Hoch im Norden und dem Tief über Südosteuropa erfasste die warme Luft aus Osten zum Ende des

Monats ganz Mitteleuropa. Doch die Luft war nicht nur warm, sondern auch sehr feucht. Auf der Vorderseite eines

atlantischen Tiefdruckgebietes gelangte zudem auch von Südwesten her feuchtwarme Luft nach West- und in Teile

Mitteleuropas. Verbreitet stellte sich sommerliches Wetter mit hohen Temperaturen, gleichzeitig aber auch hoher

Luftfeuchtigkeit und dementsprechender Schwüle ein. Lediglich in den Norden Deutschlands strömte am Rande des

nordeuropäischen Hochs trockenere Luft. Während dort ausnahmslos die Sonne schien, entwickelten sich in den übrigen

Regionen jeweils im Tagesgang zum Teil kräftige Gewitter. Am 25. waren davon nur der

äußerste Osten und der Südwesten betroffen, am 26. der Osten Bayerns sowie die Bereiche

südwestlich einer Linie Essen - Ulm. Die 24-stündigen Niederschlagsmengen bis zum Morgen

des 27. reichten dabei bis 72 mm im bayerischen Attenkam (Landkreis

Bad Tölz-Wolfratshausen).

|

|

28.06., 12:53 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

30.06., 14:54 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Bis zum Ende des Monats blieb die Großwetterlage in ihren Grundzügen bestehen. Im Norden wurde Hoch

"Corina" von Hoch "Diana" abgelöst, über Südosteuropa schwächte sich das Höhentief nur allmählich

ab. Bei nur geringen Luftdruckgegensätzen über Mitteleuropa verlagerten sich einmal entstandene Gewitterzellen äußerst

langsam und brachten lokal große Regenmengen. Während die Gewittertätigkeit am 28. im

Bereich eines kurzzeitig von Südwesten her vorstoßenden Rückens fast zum Erliegen kam, lebte sie

am 29. und 30. wieder deutlich auf. Dabei kristallisierten

sich zwei Zonen mit gesteigerter Aktivität heraus: Zum einen im Westen vom Schwarzwald bis nach Nordrhein-Westfalen

und zum anderen im äußersten Osten von Bayern bis nach Brandenburg. In Mannheim beispielsweise kamen am Nachmittag

des 30. innerhalb von sechs Stunden 45 mm Regen zusammen. Eine chronologische

Zusammenfassung der Gewitterereignisse ab dem 25.

kann hier abgerufen werden.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 24.06.2009, 00 UTC |

28.06.2009, 00 UTC |

30.06.2009, 00 UTC |

|

850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 24.06.2009, 00 UTC |

28.06.2009, 00 UTC |

30.06.2009, 00 UTC |

Monatswerte

Nachstehend Monatswerte vom Juni 2009 für ausgewählte Stationen in Deutschland.

"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme

und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich

mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):

| Ort |

Temp. |

Vgl. |

Nds. |

Vgl. |

Sonne |

Vgl. |

Schwerin

Konstanz

Rheinstetten |

+14,2 °C

+17,1 °C

+17,6 °C |

-1,3 K

+0,8 K

+0,6 K |

39,3 mm

96,8 mm

56,7 mm |

61%

92%

63% |

220,6 h

221,1 h

238,6 h |

97%

101%

112% |

|

Text und Gestaltung: CE

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|