Wetterlage und Entwicklung

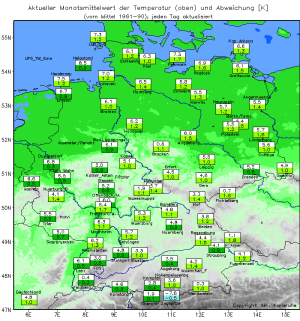

Nach einer überaus milden, teilweise sogar ungewöhnlich warmen ersten Monatshälfte mit neuen Rekordtemperaturen gingen die

Temperaturen in der zweiten Hälfte des Novembers 2008 deutschlandweit deutlich zurück. Verbunden mit einem ersten Vorstoß von

Kaltluft arktischen Ursprungs kehrte in der letzten Dekade sogar erstmals in dieser Saison bis in tiefe Lagen der Winter

ein. Trotz der kalten Phase konnte der Wärmeüberschuss vom Monatsanfang nicht mehr abgebaut werden. Die bundesweit

flächengemittelte Temperatur lag bei +4,8 °C, was gegenüber dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990 eine positive Abweichung

von 1,0 K bedeutet. Relativ gesehen am wärmsten war es dabei im Nordosten (z.B. Rostock +6,9 °C / +1,6 K) sowie im

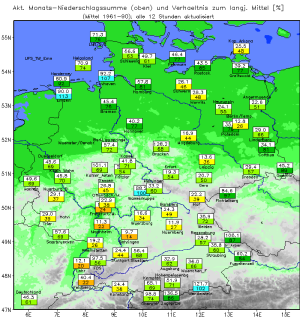

Rhein-Main-Gebiet (z.B. Frankfurt/Main +6,4 °C / +1,7 K). Mit einem Flächenmittel von 46,3 mm Niederschlag verlief der

Monat deutlich zu trocken (61 Prozent des langjährigen Mittels). Besonders niederschlagsarm war es in Teilen

Baden-Württembergs; beispielsweise fielen in Öhringen nur 9,7 mm, was gerade einmal 14 Prozent der sonst üblichen Monatssumme

entspricht. Etwas mehr Niederschlag als normal verbuchte dagegen der Nordwesten mit zum Beispiel 88,7 mm in Emden (112

Prozent des Mittels). In weiten Teilen Deutschlands schien die Sonne deutlich weniger als im November zu erwarten, vor allem

im Norden (z.B. Rostock 29,0 Stunden / 55 Prozent). Positive Abweichungen von wenigen Stunden gab es besonders in

Bayern (z.B. Straubing 62,5 Stunden / 132 Prozent) und Thüringen, was auf häufige auftretende Föhneffekte zurückgeführt

werden kann.

In Rheinstetten bei Karlsruhe lag die Monatsmitteltemperatur bei +6,2 °C; im Vergleich zur Zeitreihe 1961 bis 1990

stellt dies eine positive Abweichung von 1,3 K dar. Im gesamten Monat fielen lediglich 20,4 mm Niederschlag, das ist noch

nicht einmal ein Drittel der sonst üblichen Summe (28 Prozent). Die Sonne schien knapp 64 Stunden - etwas länger als im

langjährigen Mittel (127 Prozent).

|

01.11., 13:01 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Nach einem im Bergland winterlichen Oktoberausklang (siehe Artikel) setzte sich

Anfang November in Mitteleuropa wieder deutlich mildere Luft durch. Dabei ging aus einem langwelligen Höhentrog, der von

Nordeuropa bis zu den Kanaren reichte, am 1. ein umfangreicher Höhentiefkomplex über Südwesteuropa hervor. Darin eingebettet

fand sich am Boden Tief "Zinnia", das sich zum 2. von den Pyrenäen zum Ärmelkanal verlagerte und auflöste. Ein sich quer

über Europa erstreckender Frontenzug fungierte über Mitteleuropa als Warmfront von "Zinnia" und überquerte Deutschland am

1. nordwärts. Aus dichten Wolken fiel besonders im Westen und Norden etwas Regen, die Mengen blieben mit 1 bis 5 mm aber

gering. In den Alpen stellte sich kräftiger Südföhn ein, was unter anderem durch die Spitzenböen auf der Zugspitze

(137 km/h) und dem Wendelstein (101 km/h) belegt wurde. In Bayern stiegen die Temperaturen bei sonnigem Wetter örtlich über

+20 °C, zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen. Sonst blieb es deutlich kühler; Erfurt etwa verzeichnete nur eine

Höchsttemperatur von +3,8 °C.

In der Gefolgschaft von "Zinnia" hatte sich noch am 1. über dem Südosten Spaniens ein weiteres Tief gebildet, "Angelika". Es

nistete sich bis zum 4. über der Biskaya ein. Auf der Vorderseite des Tiefs dominierte über Mitteleuropa in allen

Höhenschichten der Troposphäre nach wie vor eine südliche Strömung, mit der weiterhin sehr milde Luft herangeführt wurde. Am

2. und 3. überwog in der Nordhälfte Deutschlands im Bereich der dort verlaufenden Luftmassengrenze starke Bewölkung, Regen

fiel allerdings kaum. Nach Süden hin zeigte sich ab und an auch die Sonne. Unmittelbar am Alpenrand herrschte weiterhin

Föhn, wenngleich die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch wie am 1. kletterten. Doch auch im Schwäbischen wurde es am 3.

sehr mild (z.B. Stuttgart/Flgh. +17,6 °C).

|

04.11., 09:37 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Am 4. und 5. bewegte sich der südwesteuropäische Höhentiefkomplex langsam ostwärts Richtung westliches Mittelmeer. In

Verbindung mit einem um diesen schwenkenden Randtrog entwickelte sich bei den Balearen Tiefdruckgebiet "Britta". An der

Ostflanke von "Britta" strömte von Süden her warme und zugleich feuchte Mittelmeerluft gegen die Südalpen; dort regnete es

gebietsweise ergiebig, während nördlich der Alpen erneut der Föhn durchbrach. Im 850 hPa-Niveau - etwa 1500 Meter Höhe -

konnten im Alpenvorland sogar über +15 °C analysiert werden; ein Wert, der im Sommer Höchsttemperaturen von über +30

°C zulassen würde. Trotz der deutlich fortgeschrittenen Jahreszeit traten südlich der Donau verbreitet Temperaturen um

+20 °C auf, an vier Stationen wurden neue Temperaturrekorde für den Monat November aufgestellt. Unter anderem war dies

in Mühldorf am Inn der Fall, das mit einer Höchsttemperatur von +22,6 °C glänzen konnte

(siehe Artikel).

Im weiteren Verlauf wurde das Höhentiefgebilde wieder der nordatlantischen Frontalzone angegliedert und erstreckte sich am

7. als langwelliger Höhentrog von den Britischen Inseln bis nach Nordafrika. Im Übergangsbereich zwischen der zuvor

nordwärts geführten sehr milden Luft, die am 6. und 7. über dem östlichen Mitteleuropa lag, und kühlerer Atlantikluft im

Westen etablierte sich eine Luftmassengrenze, entlang derer es vor allem am 6. in der Osthälfte Deutschlands etwas

regnete. Westlich davon hielt sich großflächig dichter Hochnebel, der am 6. nur im Süden Bayerns und im Westen, am 7. in

der kompletten Westhälfte größere Lücken zeigte.

|

08.11., 13:28 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Ab dem Wochenende 8./9. wurde das Wetter in Mitteleuropa wieder mehr und mehr von Vorgängen über dem Nordatlantik

bestimmt. Dort dehnte sich ein umfangreicher Trog nach Süden aus, unter dessen Mitte sich ein kräftiges Tief ("Chanel") bei

den Britischen Inseln platzierte. Eine erste Kaltfront erreichte den Westen Deutschlands am 8., schwächte sich aber rasch

ab. Nennenswerter Regen fiel nicht; dafür trug die Front zu einer Durchmischung der Luft bei und begünstigte die

weitgehende Auflösung der hochnebelartigen Wolkendecke. Somit schien in weiten Teilen Deutschlands ausgiebig die Sonne, die

Temperaturen lagen meist zwischen +10 und +15 °C. Das okkludierende Frontensystem von "Chanel" näherte sich in der Nacht

zum 9. dem Westen des Landes an, kam am Tag selbst aufgrund ihrer zunehmend höhenströmungsparallelen Lage aber nur zögernd

nach Südosten voran. Besonders im Westen und in der Mitte fielen bis zum Abend einige Millimeter Regen, südlich des Mains

und östlich der Elbe blieb es meist trocken.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 01.11.2008, 00 UTC |

04.11.2008, 00 UTC |

08.11.2008, 00 UTC |

|

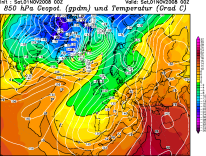

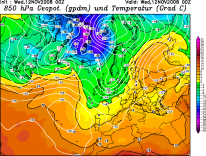

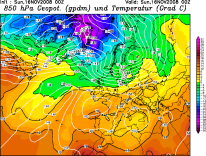

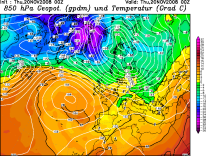

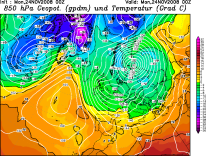

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 01.11.2008, 00 UTC |

04.11.2008, 00 UTC |

08.11.2008, 00 UTC |

Zum 10. entstand über der Nordsee am Frontenzug von "Chanel" ein Randtief, das im Tagesverlauf zur norwegischen Küste

zog. Diesem Randtief folgte auf etwas südlicherer Zugbahn rasch ein weiteres nach. Die über dem Süden Deutschlands

angekommene Kaltfront von "Chanel" wurde somit wieder als Warmfront nach Norden rückläufig. Während der Süden von schwachem

Hochdruckeinfluss profitierte, präsentierte sich der Tag in der Mitte und im Norden stark bewölkt bis bedeckt mit

zeitweiligem Regen. An der Südostflanke der Randtiefs herrschte zudem ein veritabler Luftdruckgradient, der an der Nord-

und Ostseeküste schwere Sturmböen aus Südwest ermöglichte (z.B. Helgoland 101 km/h). Mit der südwestlichen Strömung gelangte

einmal mehr sehr milde Luft nach Deutschland, sodass am Rhein und in Brandenburg Tageshöchsttemperaturen über +15 °C

registriert werden konnten. In Lahr am Oberrhein wurden sogar +18,0 °C gemessen. Für einen neuen Dekadenrekord war das

zwar zu wenig; diese sollte es tatsächlich jedoch einen Tag später im Norden geben, und zwar gleich sieben an der Zahl. Im

Schlepptau von Randtief Nummer zwei huschte nämlich noch ein drittes Randtief nach Nordosten, vor dem die Strömung über

Deutschland noch einmal gen Süd drehte und niedertroposphärisch sehr milde Luft einbezogen wurde. Dabei schien an diesem 11.

im Norden nicht mal die Sonne, zeitweise regnete es sogar. Trotzdem gelang es beispielsweise Arkona auf Rügen mit einem

Maximum von +14,1 °C seinen 22 Jahre alten Rekord gleich um mehr als 1 K zu überbieten.

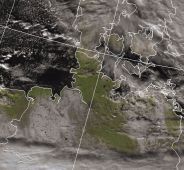

|

12.11., 09:38 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Noch am Abend des 11. wanderte die Luftmassengrenze über Deutschland hinweg südostwärts, dahinter wurde deutlich kühlere

Meeresluft nach Mitteleuropa geführt. Der atlantische Höhentrog bewegte sich allmählich ostwärts und lag am 13. über

Mitteleuropa. Sein südlicher Teil tropfte Richtung westliches Mittelmeer ab, der Nordteil schwenkte am 14. nordostwärts. Am

12. regnete es in Südbayern rückseitig der im Bereich der Alpen verweilenden Luftmassengrenze, die Mengen betrugen bis zum

Abend zwischen 5 und 10 mm. Konnten dort am 11. noch Höchstwerte über +15 °C beobachtet werden (der Flughafen München

vermeldete mit +16,9 °C gar einen neuen Dekadenrekord), so stürzten die Temperaturen am 12. im Dauerregen regelrecht ab

auf Höchstwerte von nur noch um +5 °C.

Am 13. ließ eine Zyklongenese im Golf von Genua die Luftmassengrenze weiterhin nur zögerlich südostwärts vorankommen. Im

Süden Bayerns fiel weiterer Regen, teilweise mischten sich bis in tiefere Lagen einige Schneeflocken unter die Tropfen. In

der Nähe zur höhenkältesten Luft ganz im Norden gab es einzelne Regenschauer; dazwischen sorgte ein weit nach Osten

vorgeschobener Keil des Azorenhochs für ruhiges, aber häufig stark bewölktes Herbstwetter.

|

16.11., 09:59 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Der Keil wurde in der Höhe durch hohes Geopotential gestützt; den Norden Deutschlands streifte dagegen am 14. die Warmfront

von Tief "Doreen", das sich vom 14. bis zum 16. rasch vom Seegebiet südwestlich von Island nach Nordwestrussland

verlagerte. Aus dichter Bewölkung fiel dort verbreitet etwas Regen und Sprühregen, im Süden hielt sich in einigen

Niederungen zäher Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf setzte sich meist aber die Sonne durch. Ähnliches galt auch für den

15. und 16., als es der Norden und die Mitte der Bundesrepublik mit der langsam südwärts vorstoßenden Kaltfront von "Doreen"

zu tun hatten, während die Hochs "Noris" und "Max" dem Süden teils sonniges, teils hochnebelartiges bewölktes Wetter

boten.

Der zu "Doreen" korrespondierende Höhentrog zog am 17. ostwärts ab. Dahinter folgte ein sich abschwächender Rücken nach, der

den mitteleuropäischen Raum aber zügig südostwärts passierte und sich hauptsächlich am 17. für verbreitet heiteres Wetter

verantwortlich zeigte. Etwas Regen im Bereich der Kaltfront von "Doreen" gab es am Vormittag noch ganz im Süden

Deutschlands, letzte Regenschauer auf der Rückseite des Troges im Westen und Nordwesten.

Eine weitere Trogpassage stand am 18. an. An den kurzwelligen, aber langgezogenen und vom Eismeer bis ins Mittelmeer

reichenden Trog war am Boden Tief "Frauke" über dem Norden Skandinaviens gekoppelt. Auch im Zusammenhang mit "Frauke"

handelte es sich um ein bereits okkludiertes Frontensystem, das von Nordwest nach Südost über Deutschland hinweg

schritt. Vor allem im Norden und in der Mitte fielen einige Millimeter Regen, im Süden blieb es an manchen Orten sogar

trocken.

Zwischen dem 17. und dem 19. hatte sich über dem mittleren Nordatlantik - fernab vom mitteleuropäischen

Wettergeschehen - eine hochreichende Antizyklone aufgebaut. Gestützt durch hohes Geopotential wies der Kern des Hochs am

18. und 19. einen Luftdruck von über 1040 hPa auf. An der Nord- und Nordostabdachung dieses Hochs etablierte sich eine

lebhafte west- bis nordwestliche Strömung, mit der am 19. und 20. Tief "Gabrijela" über den Süden Skandinaviens südostwärts

gesteuert wurde. Aus kompakter Warmfrontbewölkung regnete es am 19. im Norden Deutschlands gebietsweise etwas, im Süden

lockerten die Wolken ab und zu auf.

|

20.11., 12:52 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Die Kaltfront von "Gabrijela" erreichte mit länger anhaltendem Regen in der Nacht zum 20. den Norden und 24 Stunden später

die Alpen. Diese Kaltfront leitete eine grundlegende Umstellung der Großwetterlage ein. Über dem Nordatlantik weitete sich

das hohe Geopotential weit nach Norden aus, das Bodenhoch nahm Kontakt zum grönländischen Kältehoch auf. Im Gegenzug stieß

ein imposanter Langwellentrog über Europa südwärts vor und überdeckte eingangs der letzten Monatsdekade nahezu ganz Nord-

und Mitteleuropa. Er war gekennzeichnet durch sehr tiefes Geopotential über dem gesamten skandinavischen Raum und enorm

niedrige Temperaturen in der mittleren Troposphäre. Im 500 hPa-Niveau, das zu dieser Zeit in rund 5 Kilometer Höhe

lag, betrugen die Temperaturen über Deutschland teilweise weniger als -40 °C. Die Höhenkaltluft kündigte sich bereits

am Abend des 20. mit ersten Graupelschauern und Gewittern im Norden Deutschlands an. Die wirkliche Kaltluft arktischen

Ursprungs - in den unteren Schichten aber durch ihren Weg über das relativ warme Nordseewasser stark erwärmt - floss dann

am Nachmittag und Abend des 21. hinter der Kaltfront eines über Norddeutschland ziehenden kleinen Tiefs ("Irmela") ein. An

der Südwestflanke dieses Tiefs kam es vor allem in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg zu teilweise schweren

Sturmböen. Der Flughafen Köln/Bonn verzeichnete mit 108 km/h sogar eine orkanartige Böe.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 12.11.2008, 00 UTC |

16.11.2008, 00 UTC |

20.11.2008, 00 UTC |

|

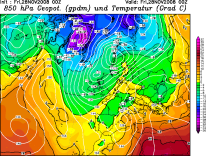

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 12.11.2008, 00 UTC |

16.11.2008, 00 UTC |

20.11.2008, 00 UTC |

In der Kaltluft gingen die Niederschläge noch am Abend des 21. zunehmend bis in tiefe Lagen in Schnee über. So konnte sich

bis zum Morgen des 22. auch im Flachland verbreitet eine dünne Schneedecke ausbilden. Am Bremer Flughafen lagen am Morgen

sogar 14 cm der weißen Pracht. Tagsüber traten wiederholt zum Teil kräftige Schneeschauer auf, wobei in Saarbrücken

innerhalb weniger Stunden 15 cm Schnee fielen.

|

24.11., 12:21 UTC, NOAA-18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

Zum 23. und 24. verlagerte sich von Nordwesten her ein neues Tief ("Jenny") samt zugehörigem Höhentrog Richtung

Westeuropa, über dem mittleren Nordatlantik wölbte sich ein neuer Rücken auf. Während der Höhentrog den europäischen

Langwellentrog regenerierte, bezog "Jenny" über Deutschland mildere Luft in die Zirkulation mit ein. Nach letzten

Schneeschauern besonders in der Osthälfte des Landes kamen am Abend des 23. mit der Okklusion von "Jenny" von Westen her

neue Schneefälle auf, die rasch auch wieder im Flachland zu einer mehrere Zentimeter mächtigen Schneedecke führten. Doch

noch in der Nacht zum 24. wurde aus dem Schneefall in der Südwesthälfte unterhalb von etwa 500 Meter Regen.

"Jenny" wanderte am 24. langsam und unter Abschwächung über das mittlere Deutschland hinweg ostwärts. In ihrer Spur

eingebettet lag die Okklusion des Tiefs als für kurze Zeit quasistationäre Luftmassengrenze, welche die mildere Luft südlich

der Front von der Kaltluft arktischen Ursprungs nördlich davon trennte. Entlang der Luftmassengrenze gab es bis in tiefe

Lagen teilweise kräftigen Schneefall, in Kassel lagen am Abend 12 cm. Im Süden regnete es bis in mittlere Berglagen, erst

am Abend, als die Luftmassengrenze - respektive die umgebogene Okklusion von "Jenny" - nach Süden vorankam, war der Regen

auch dort wieder vermehrt mit Schnee vermischt. Allerdings ließen die Niederschläge rasch nach. Ganz im Norden merkte man

von alldem nur wenig, dort schien bei Temperaturen wenige Grad über dem Gefrierpunkt häufig die Sonne. Einen ausführlichen

Artikel zum ersten Wintereinbruch der Saison 2008/09 gibt es hier.

Am 25. und 26. kippte der atlantische Rücken nach Osten und nahm eine südwest-nordost-orientierte Ausrichtung ein. Der

ehemals so mächtige europäische Trog schwächte sich ab; seine Hauptachse konnte dann etwa von Nordschweden über Osteuropa

bis zu den Kanaren identifiziert werden. Viele Wolken, aber auch einige sonnige Abschnitte beherrschten das Bild am

25.; stellenweise schneite oder regnete es noch leicht. Einen Tag später machte sich besonders im Süden Deutschlands ein

ausgeprägter Keil des atlantischen Hochs mit sonnigem Wetter bemerkbar, dem Norden näherte sich die Frontalzone an. Die

darin eingelagerte Warmfront von Tief "Liane" streifte am 26. und 27. über Norddeutschland, dabei fiel bei deutlich

steigenden Temperaturen - auf den Nordseeinseln wurden bis +10 °C gemessen - etwas Regen.

|

|

28.11., 13:24 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

30.11., 12:59 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Gegen Ende des Monats positionierte sich ein neuer Langwellentrog über Westeuropa. Auf seiner Vorderseite wurde mit einer

schwachen südlichen Strömung zumindest in höheren Schichten milde und feuchte Luft nach Mitteleuropa geführt, die sich nicht

immer vollständig gegen eine bodennahe Kaltluftschicht behaupten konnte. Am 28. äußerste sich der Warmlufttransport in

dichten hohen und mittelhohen Wolkenfeldern über dem Süden und der Mitte, wobei es aber meist trocken blieb. Am 29. bildete

sich im Lee der Alpen ein kleines Tief, das sich im Tagesverlauf nach Norddeutschland verlagerte. Dort regnete und schneite

es bei Temperaturen um 0 °C verbreitet etwas (z.B. Celle 2 cm). Am 30. überquerten die Ausläufer von Tief "Nina" über

Nordfrankreich Deutschland von Südwest nach Nordost. Auch diese brachten etwas Regen und Schnee, während postfrontal die

Bewölkung von Südwesten her auflockerte und vielerorts die Sonne zum Vorschein kam.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 24.11.2008, 00 UTC |

28.11.2008, 00 UTC |

30.11.2008, 00 UTC |

|

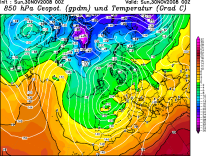

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 24.11.2008, 00 UTC |

28.11.2008, 00 UTC |

30.11.2008, 00 UTC |

Monatswerte

Nachstehend Monatswerte vom November 2008 für ausgewählte Stationen in Deutschland.

"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme

und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich

mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):

| Ort |

Temp. |

Vgl. |

Nds. |

Vgl. |

Sonne |

Vgl. |

Neuruppin

Trier

Rheinstetten |

+5,7 °C

+5,5 °C

+6,2 °C |

+1,2 K

+0,9 K

+1,3 K |

24,1 mm

28,8 mm

20,4 mm |

55%

39%

28% |

43,8 h

30,7 h

63,8 h |

108%

62%

127% |

|

Monatsmittel Temperatur und Niederschlag

|

|

Monatsmittelwert der Temperatur und Abweichung

Quelle: IMK, Uni Karlsruhe |

Monats-Niederschlagssumme und Verhältnis zum langj. Mittel

Quelle: IMK, Uni Karlsruhe |

Text und Gestaltung: CE

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|